空き家問題とは、チャンスに変わる? 解体と活用のリアル

かいたいコラム

※弊社コラムに記載の価格は執筆当時のものであり、現在の価格とは異なる場合があります。

空き家は年々増加しています。行政でも空き家対策を行っているものの、一向に減少の気配を見せません。

空き家で困るのは、所有者だけではありません。周辺環境にも、衛生面や防犯面などで悪影響を及ぼしかねません。また、空き家所有者のなかには、定期的なメンテナンス等に負担を感じている方も少なくないでしょう。

このようにマイナス面が注目されがちな空き家ですが、その一方で利活用することの可能性が潜んでいます。今回は空き家利活用の可能性について考えてみます。

解体工事をご検討中の方、所有されている空き家の対処にお困りの方、どうぞマトイにお声かけください。

マトイは東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県で解体工事及びその関連事業をとおして、皆様のお手伝いをしております。

マトイ無料ご相談・お見積りフォーム

空き家の現状

空き家といっても、そのありようにはいくつかの種類があります。ここでは、社会的課題として取り上げられる空き家について説明します。

空き家の定義

空き家は1年以上誰も住んでおらず、使用もされていない家のことです。具体的には、次の点が判断基準として挙げられます。

○空き家の判断基準

・人の出入りが1年以上ない。

・電気、ガス、水道などが使われていない、もしくはそれらが使用可能な状態にない。

・物件の登録登記や所有者の住民票移動後の所有者変更が長期間行われていない。

・物件が適切に管理されていない。

・所有者の利用実績がない。

これらの要件が当てはまる場合は、空き家と判断されます。

○空き家の種類

空き家は以下の4種類に分類されます。

・賃貸用

・売却用

・別荘などの二次的住宅用

・上記3つを除く、それ以外の空き家

「空き家問題」として社会課題になるのは、4つ目の「その他の空き家」です。

こちらのコラムでも空き家の定義等について詳しく説明していますので、お目通しください。

空き家が引き起こすさまざまな問題

「賃貸や売却用および二次的住宅を除く空き家」が社会的問題として扱われるのは、次に挙げるようなリスクがあるからです。

○老朽化した家屋が倒壊するリスク

倒壊によって周囲の人々にけがを負わせたり、近隣の建物を損壊したりする可能性があります。

○治安の悪化を招くリスク

不審者等が侵入しやすく、空き巣や不審者が住みつくことがあります。また、敷地内に廃棄物の不法投棄や放火されることも考えられ、地域の治安が悪化します。

○景観の悪化

適切な管理がなされていないと、老朽化によって建物の屋根や外壁が剥がれたり、敷地内に雑草や樹木の枝葉が茂ったりして、周辺の景観にも悪影響を及ぼします。

○ゴミ等の不法投棄の温床

適切に管理されていないために敷地内に雑草などが茂っていることで、外部からゴミを不法投棄されても発見が遅れ、さらに廃棄物を投棄しやすい状態になることで不法投棄の温床となります。

○害虫・害獣の住みつき

雑草や樹木の枝葉が茂り、さらにゴミなどが投棄された状態は、害虫が発生しやすくなります。さらに害獣の住みつき、それらによる排泄物やえさの食べ残しなどによって、不衛生な環境へと拍車がかかります。

増え続ける空き家と東京都の空き家の現状

日本の空き家は、年々、増え続けています。

空き家には、前項で説明したようなリスクが潜んでいて、適切な管理をしないまま放置しておくと、その空き家が所在する地域全体に悪影響を及ぼします。そんなリスクを抱えた空き家の実態を見ていきましょう。

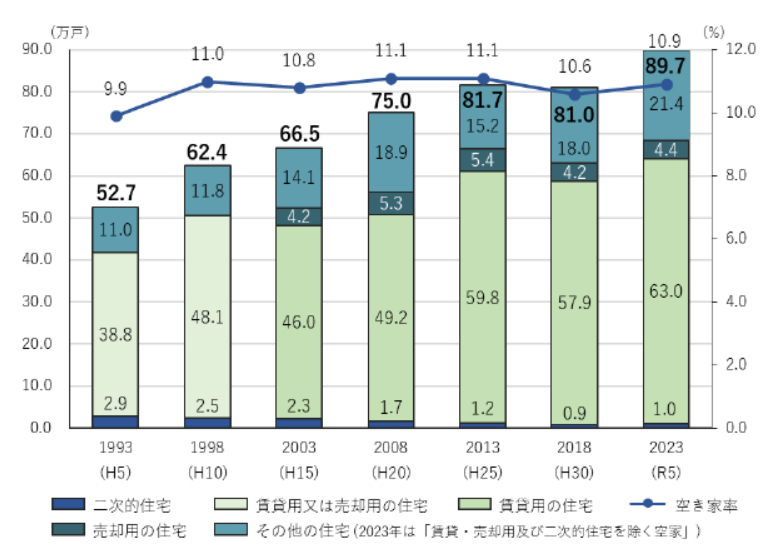

○全国的にみる傾向

総務省の「令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計」によると、空き家の数は900万2千戸と過去最多を示し、空き家率も13.8%と過去最高です。

「賃貸・売却用および別荘などの二次的住宅以外の空き家」は385万6千戸で、前回調査の2018年時から36万9千戸も増加していて、総住宅数の5.9%になっています。

○東京都の空き家の現状

同じく総務省の調査によると、東京都内の空き家は全国値と同様に増加し続け、2023(令和5)年には「賃貸・売却用および別荘などの二次的住宅以外の空き家」は約90万戸となっています。空き家率は10.9%で、全国値よりも低くなっています。

※東京都HPより引用

さらに自治体別の空き家数をその数が多い順に見ると、次のようになります。

<東京都内の空き家数が高い区>

・世田谷区(5.9万戸)

・大田区(4.9万戸)

・足立区(4.4万戸)

<東京都内の空き家率が高い区>

・豊島区(13.9%)

・港区(13.7%)

・荒川区(12.9%)

<東京都多摩部の空き家数が多い自治体>

・八王子市(3.4万戸)

・町田市(2.0万戸)

・府中市(1.8万戸)

<東京都多摩部の空き家率が高い自治体>

・清瀬市(13.6%)

・国立市(13.5%)

・府中市(13.0%)

行政による空き家対策

空き家数および空き家率の上昇が続くなか、国も税制面や空き家の状態の確認などを通して次に挙げるようなさまざまな対策を図っています。

管理不全空き家・特定空き家に対する税の優遇措置の撤廃

現在、管理が適切に行われず、倒壊の危険性が高く、周辺への悪影響を与えている空き家に対して「特定空き家」として、またその予備軍となる状態にある空き家を、「管理不全空き家」として自治体が指導や勧告を行えるようになっています。

特定空き家に対しては、助言・指導・勧告・命令など段階的に行っていくなかで、それらの働きかけに従わない場合は、行政代執行によって取り壊される可能性があります。

管理不全空き家に対しても自治体による指導・勧告が行われ、それに従わないままでいると特定空き家に指定されます。

特定空き家や管理不全空き家に指定されると固定資産税等の軽減措置がなくなり、空き家所有者の税負担は増えてしまいます。

特定空き家および管理不全空き家、これらの根拠となる空き家対策特別措置法について、こちらのコラムで説明しています。ぜひ、併せてお読みください。

空き家の譲渡所得税や登録免許税の減税や補助金等

空き家問題の要因の1つに、人口減少が挙げられます。人口に対して住宅が多くなっているなか、親族が死亡した際にその住まいを相続したものの、利活用されないまま空き家となっているのです。

そのため、相続によって余った空き家の売却を促進するため「空き家の発生を抑制するための特例措置」によって、税金の特別控除が受けられるようになっています。

住宅の所有権を相続した相続人が、相続開始日から3年を経過する年の12月31日までに、要件を満たして住宅や土地を売却した場合に3,000万円の特別控除が受けられる制度です。その要件は次の通りです。

・相続が開始された年の3年後の12月31日まで(例:2025年に相続が発生した場合、2028年12月31日まで)被相続人が居住していた家、もしくは土地を売却した場合。

・耐震性のない建物の場合は、耐震リフォームしたものに限る。

・耐震性がなくても取り壊して土地を譲渡する場合には適用する。

また、親から相続した空き家を売却する際には名義変更が必要ですが、この際にも不動産価格の0.3%を登録免許税として支払う必要がありました。これについても、2014年から0.1%に引き下げられています。

さらに空き家をなんらかの形で利活用する際に補助金等の制度を備えている自治体もあります。これについては自治体ごとに制度の有無やその内容が異なりますので、空き家の利活用を検討している場合は、空き家が所在する自治体に確認しましょう。

相続や空き家の維持にはいろいろな税金の徴収が伴います。こちらのコラムで空き家に関連する税金について説明しています。どうぞお読みください。

民泊の規制緩和

空き家を活用した取り組みの1つに民泊があります。これは海外からの観光客をはじめ在日外国人が増加していること、それによって首都圏を中心に宿泊予約が取りにくくなっていることなどが背景にあります。

そのため、東京や大阪などの国家戦略特区に限って、7~10日以上の宿泊等の条件付きで、旅館業法の適用外とする「民泊」が認められました。これによって個人が外国人を対象とした民泊ビジネスを行えるようになったのです。

空き家バンクの開設

空き家バンクは自治体がホームページなどを利用して空き家物件の情報を掲載し、空き家の処分や利活用したい所有者と、住宅を必要としている人とをつなげるサービスです。

多くの自治体が設置しており、空き家を利活用したい場合の相談窓口としても利用できます。

空き家の利活用は1つのビジネスチャンス!

空き家問題では、地域社会への悪影響や管理の負担が注目されがちです。しかし、その一方でいろいろなビジネスチャンスが含まれています。

負担だけに目を向けるのではなく、空き家に潜んでいるさまざまな“メリットを引き出す”意識をもって維持管理すると、新たな方向性が見えてくるかもしれません。

空き家の利活用や解体工事をご検討の際は、どうぞマトイにお声掛けください。施主様の計画に合わせた工事プランとお見積りをご提案させていただきます。

マトイ無料ご相談・お見積りフォーム

空き家の利活用例

自身が所有する空き家でなんらかのビジネスをしようとする際、その手段にはいろいろなものがあります。その一例を紹介します。

居住用賃貸

これは一般的な空き家の活用方法といえます。比較的取り組みやすいもので、入居者が見つかって、そこで暮らしてくれることで、建物の老朽化も抑えられます。

とくに所有している空き家が、さほど老朽化が激しくなく、最低限の修繕やハウスクリーニングで入居可能な状態にできるのであれば、初期投資費用も抑えられます。

ただし立地条件や築年数などによっては入居者が見つかりにくい、賃貸住宅としては不向き、といったことがあるかもしれません。また、空室が続くと収益が得られないまま、維持費や税金だけがかかってしまいます。

事前に専門業者と相談するなどしながら、地域のニーズや競合物件などの事前調査を行い、家賃設定やリフォーム内容の工夫を行うことが重要です。

シェアハウス

最近はシェアハウスも空き家の活用方法として注目されています。これは1つの賃貸物件に、親族でない複数の入居者が共同で生活する共同居住型賃貸住宅です。

リビング、台所、浴室、トイレ等は共用ですが、手頃な賃料でアパートなどの一般的な賃貸住宅にはない広いリビングやキッチン等が充実していること、入居者同士の交流が図りやすいことなどから、若年単身世帯を中心に人気になっています。

一方、生活音や防犯対策など共同生活によるトラブル対策は大きな課題であり、事前に利用規約や入居ルールを明確にすることが重要です。

初期段階でのリフォーム費用や設置費用などがかかるため、採算ラインを慎重に見極めることが大切です。なお、一戸建て住宅をシェアハウスに用途変更する際、要件を満たしていれば設計費を含めた改修費用等に対して、国からの補助の対象となります。

シェアオフィス

これは空き家の一部または全体を仕事場として貸し出すもので、法人や個人事業主、フリーランスなどの利用者に向けてデスクスペースや会議室を時間単位または月単位で貸し出します。

シェアオフィスは複数の契約が可能なため、1棟あたりの収益が高くなりやすいといった特徴があります。しかし、ビジネス用途に必要なネット環境やセキュリティ設備の整備が求められることから、初期投資にある程度の予算が必要となります。

民泊施設

空き家を短期滞在型の宿泊施設である民泊として運用することも、人気の空き家活用法です。予約管理システムはオンライン旅行代理店のプラットフォームを活用すれば、個人でも宿泊予約システムを構築でき、比較的低コストで運営を始められます。

ただし、集客・レビュー管理・清掃手配などの運営をオーナー自身が行うには、かなりの負担がかかると思われます。それを回避するためにはコストはかかるものの、運営代行業者との連携も検討課題となります。

駐車場

建物の劣化が激しい、建て替えるにはコストがかかりすぎる、等の事情がある場合、建物を解体して駐車場として活用するという選択もあります。

建物を活用するものに比べると収益性は低くなりますが、管理負担やリスクの少ない空き家活用法です。

月極駐車場としての活用であれば、固定利用者を確保することで、毎月の収入が見込めます。時間貸しにすれば、短時間の利用者を取り込むことも可能です。

月極駐車場の場合は区画表示やタイヤ止め、フェンス策などの最小限の設備で可能ですが、時間貸しの場合は舗装工事、照明、防犯設備の整備などが必要になり、初期費用がある程度かかります。

いずれの場合も、想定される稼働率や賃料設定と照らし合わせながら、設備投資や管理運営方法、回収計画を立てていきます。

売 却

空き家を古家付き土地や空き家を解体して更地として売却することで利益を得られます。

これは継続的な事業とは異なりますが、利益を得る点でビジネスといえます。

なお、不動産の売却では専門的な知識や手続きが必要になります。そのため、古家付き土地にしても更地にしても、不動産仲介業者を利用することをお勧めします。

こちらのコラムで家屋解体後の土地を駐車場として活用する説明をしています。併せてお読みください。

空き家の利活用を困難にする要因

空き家にはさまざまな活用方法があることをご理解いただけたと思います。とはいえ、すべての空き家がすぐに利活用できるものではありません。ここで利活用の妨げとなる要因について説明します。

空き家の老朽化の程度に合わせたメンテナンスとそのコスト

人が住まなくなった家は、住んでいる家より老朽化が速くなるといわれています。

家に対する意識も、何世代にわたってメンテナンスを重ねながら家屋を使い続ける欧米と違って、日本は使い捨の傾向が強く、20年ほどで価値がなくなるとされています。

そのような違いもあってか、いざ利活用しようとしたときに思っていた以上に建物が傷んでいて、調査やメンテナンに手間やコストがかかりすぎる傾向があります。

地域経済の衰退

空き家を利活用するには、その取り組みが地域社会のニーズに合っていることが成功のカギになります。

しかし、空き家が増えている地域はそこの経済が衰退している傾向にあり、地域のコミュニティーも希薄になりがちです。

そのため空き家の利活用は、地場産業の活性化やコミュニティー再生などと連携しながら行っていく必要があります。

空き家所有者の知識・経験等の不足

空き家の利活用では、事前調査に基づいてどのような方法を選択するかを決めます。

取り組みでは、必要な関係法規や届け出、設備基準など基本的な知識を得ながら進めていくことが大切です。しかし、それを自分だけで進めるのは難しいです。

不足している知識や経験を補いながら空き家の利活用を進めるためには、それぞれの利活用方法に詳しい行政の空き家相談窓口担当者や不動産業者等の専門家にアドバイスを求めたり、成功事例を聞いたりすることが大切です。

空き家で賃貸経営を始める手順

では、空き家活用法の1つである賃貸経営を始める際のステップの一例をここでご紹介します。

1.土地活用等の専門家へ相談

利活用プランの青写真を描いたら、土地活用の専門家に相談しましょう。

賃貸経営といっても、戸建て住宅をリノベーションして貸家にするか、アパートやマンション等の集合住宅が向いているかなどを検討します。そのうえで規模や間取り、賃料設定などを決めていきます。

2.市場調査

前項の土地活用の専門家とともに市場調査を実施し、空き家及びその敷地周辺の環境が利活用のプランに即しているか否かを確認します。

3.事業計画のプランニング・補助金等の情報収集

市場調査で賃貸経営が成功する目途が確認できたら、具体的な事業計画を立てます。

建築基準法や都市計画法で定められた建築法規に則り、賃貸住宅の規模、構造、間取り、家賃、そして賃貸住宅に導入する設備なども決めていきます。

4.融資の事前確認

資金は、金融機関からの融資で調達することになるでしょう。

まず融資の事前確認を行って、実現可能な賃貸経営の事業計画が固まります。これには作成した賃貸経営の事業計画を金融機関に持ち込み、融資が可能であるか、融資条件はどうかなどを事前に確認します。融資条件である金利や返済期間によって、賃貸経営の収支は大きく異なります。

また融資とともに、自己資金として投入できる金額を相談前に決めておきましょう。

5.工事請負契約の締結

融資が認められたら、建築会社と工事請負契約を結びます。

6.着工準備

工事業者と契約を交わしたら、金融機関に正式に融資の申し込みを行い、金銭消費貸借契約を結びます。そして、建築確認申請などの行政の手続き、近隣の家々に工事前の挨拶などを行います。

7.着工

いよいよ賃貸住宅の建設工事に着手します。同時に入居者の募集も開始します。

8.完工・引き渡し

建設工事が完了したら、建物の引き渡しを受けて賃貸経営を開始します。

アパートなどの集合住宅の場合、この段階で満室になっていなければ、引き続き不動産業者を介して入居者の募集を行います。

空き家の利活用を進めるなか、どのような専門家や業者を選ぶかが取り組成功の大きなカギとなります。こちらのコラムで解体業者を選ぶポイントについて説明していますが、他業者等を選ぶ際にも共通しますので、参考になさってください。

空き家ビジネスを成功させるために

最後に空き家を利活用して、ビジネスとして成功させるために大切な点について説明します。

専門家に相談

行おうとする利活用の種類に関する知識は何とか収集できたとしても、経験を基にした知識やスキルを得るには限りがあります。

この点を補うため専門家への相談は欠かせません。例えば、「この方法で収益化が可能か?」「この場所ならアパートがいいか、貸家がいいか?」といった迷いや悩みなどに対して、失敗例や成功例を多く見てきている専門家からは、その知見を基にしたアドバイスを得られます。

空き家の状態や立地環境に合ったビジネスの選択

空き家の利活用で収益を得るには、空き家の状態や周辺環境に合わせた計画が重要です。

老朽化が進んでリフォーム等に多額な費用がかかるようであれば、更地にして駐車場や売却したほうがいいかもしれません。しかし、伝統的建築工法で風情のある空き家であれば、費用がかかってもリフォームして民泊として活用できるかもしれません。

そして建物の状態のほか、その地域がどのような環境であるか、それに合わせた選択も必要です。駅に近い、大学や大手企業が地域内にあって人の流れが活発な地域、逆に人口が減少している地域など、環境に応じて空き家活用の選択は変わります。

空き家ビジネスに利用できる補助金を活用

空き家を利活用する場合、少なくともハウスクリーニングなどの費用やリフォーム費用、設備導入費用がかかります。さらに計画によっては解体費用や建て替え費用も必要になります。

このような初期費用は欠かせないものの、経済的負担は大きなものです。これに対して自治体のなかには空き家対策の一環として、空き家の利活用の際の解体費用・改修費用・設備導入費用などに補助金等の制度を整えているところがあります。これらを積極的に活用することで、経済的な負担を軽くできます。

東京都の空き家ビジネスに利用できる補助金制度等

東京都では、次の事業を通して空き家の利活用促進と支援を図っています。詳しくは東京都のHPをご覧ください。

○起業家による空き家活用事業

この事業では空き家(戸建て住宅)を活用した事業プランを考える起業家および空き家を提供する空き家所有者を支援します。

<起業家に対して>

事業プランが東京都に採択された場合、次の内容で補助金が支給されます。

・補助対象期間:交付決定日から2年以内。

・補助対象経費:家賃等相当額

・補助率:3分の2(216万円を補助限度額とする)

<空き家所有者に対して>

・補助対象期間:事業プランが採択された翌年度から最大3年間。

・補助対象経費:管理費相当額(固定資産税・都市計画税)

・補助率:1年目10分の10、 2年目3分の2、 3年目3分の1

上記支援事業のほか、空き家の利活用や処分する際の解体費用に利用できる補助金等があります。こちらのコラムでも補助金・助成金について説明していますので、どうぞお読みください。

まとめ

相続などで空き家を所有の方のなかには、日々の管理を負担に感じたり、持て余していたりする方も少なくないようです。

しかし少し視点を変えることで、気づかなかったチャンスを見つけることができるのも空き家の魅力の1つです。

ただ闇雲に空き家を利活用して何かを始めようとしても、うまくいきません。初期投資費用がかさむものであればなおさらです。本文でも触れているように、まずは丁寧に地域のニーズを探るなどの市場調査と不動産業者等の専門家に相談するなどが大切です。

マトイでは東京都内をはじめ、埼玉県、神奈川県、千葉県で解体工事やリフォーム、それらに伴う関連作業等を行っています。「空き家を所有しているが、その対処に困っている」「漠然とだが空き家を利活用したいと思っているけれど、何から始めたらいいだろう」といったとき、どうぞマトイの無料ご相談・無料お見積りを身近な相談相手としてご利用ください。

マトイ無料ご相談・お見積りフォーム

記事の監修

株式会社マトイ 営業担当菅野

株式会社マトイ営業部の菅野です。コラムの監修をしております。

実際に仕事の中で経験したこと、調べてより勉強になったこと、両方を読んでくださる皆さまと共有できたらと思っています。

解体は初めてのご経験という方、とても多いのではないでしょうか。

ご不明な点やご要望、疑問に思われていることはございませんか。

どんな些細なことでも丁寧にお答えいたします。お気軽にお問い合せください。

解体工事・外構工事なら

よく働くマトイにお任せください!

- お客様を第一に考え、終了後まで全面サポート!

- 安心安全の工事を積み重ね、皆さまの信頼をいただいています!

- 近隣様へ丁寧にご対応。工事終了後も良好なご関係を!

ご相談・お見積りは無料です。

どのような内容でもまずはお気軽に

お問い合わせください!

電話受付 - 平日9:00~18:00 / メール - 24時間受付

Preview

更地返還は義務ではない? 返還までの4つの流れと解体費用

Next

コンクリート基礎の解体工事で“損しない人”が知っている3つのこと